La truffière productive est un espace de culture mycorhizée conçu pour favoriser le développement et la fructification des truffes, en particulier la truffe noire du Périgord (Tuber melanosporum) ou la truffe de Bourgogne (Tuber aestivum). Contrairement à la truffe sauvage, une truffière productive repose sur un ensemble de conditions optimales liées à la nature du sol, au climat, au choix des arbres hôtes et à l’entretien rigoureux.

Obtenir une truffière productive n’est pas le fruit du hasard : cela résulte d’un travail préparatoire minutieux et d’une gestion culturale adaptée et constante. Le respect des conditions naturelles de la truffe, associé aux pratiques modernes de la trufficulture, permet de maximiser le rendement tout en assurant la pérennité du verger.

Dans cet article, nous vous proposons une plongée technique et concrète dans les conditions idéales pour créer et entretenir une truffière productive : sol, climat, arbres hôtes, entretien, lutte contre les maladies et optimisation de la production.

Le sol truffier idéal est un sol calcaire, avec un pH compris entre 7,5 et 8,5. Ce niveau d’alcalinité favorise la symbiose mycorhizienne nécessaire au développement de la truffe. En termes de structure, un sol léger, bien drainant, riche en calcium et pauvre en matière organique est préférable. Une texture limono-sableuse ou argilo-calcaire est souvent la plus favorable.

Pour vérifier ces caractéristiques, une analyse agrochimique complète est indispensable : test de pH, taux de calcaire actif, analyse granulométrique et mesure de la capacité de rétention d’eau. Cela permettra d’adapter les interventions avant plantation.

Une truffière productive ne supporte pas l’excès d’eau. Le drainage naturel du sol est essentiel pour éviter les asphyxies racinaires et les maladies fongiques. Un sol bien aéré stimule également l’activité biologique et la diffusion du mycélium.

Si le terrain est trop compact, on pourra améliorer le drainage par un travail en profondeur (sous-solage) ou la mise en place de drains. Le semis de plantes décompactantes ou un apport de sable grossier sont également envisageables.

Avant de planter les arbres mycorhizés, une préparation soignée du sol est nécessaire : décompactage, labour profond (30-40 cm), et amendement calcaire si besoin pour corriger le pH. L’apport de dolomie ou de chaux magnésienne peut être réalisé au minimum 6 mois avant la plantation.

Un apport modéré de matière organique, type compost bien décomposé, peut être utile pour dynamiser la vie du sol. Le calendrier optimal de préparation commence à l’automne, pour planter au printemps suivant.

La truffe apprécie les climats méditerranéens à température modérée, avec des hivers doux et des étés chauds mais pas excessivement secs. Les températures idéales se situent entre 5 et 25 °C. Les besoins annuels en eau avoisinent les 600 à 900 mm, répartis de façon homogène.

Certaines régions, comme le Périgord, le Vaucluse ou les zones de piémont dans le nord de l’Espagne et de l’Italie, présentent des conditions climatiques naturellement adaptées à la culture de la truffe.

Le stress hydrique est l’un des principaux freins à la production de truffes. Une irrigation raisonnée, ciblée sur la période de formation et de grossissement des truffes (juillet à septembre), est souvent nécessaire. Le paillage minéral ou végétal peut également limiter l’évaporation et maintenir une humidité régulière.

L’utilisation de sondes tensiométriques ou capacitatives permet un suivi précis de l’humidité du sol et un pilotage optimal de l’irrigation.

Face à l’irrégularité croissante des saisons, la trufficulture doit anticiper les effets du changement climatique. Cela passe par la sélection de plants mycorhizés plus résilients, l’adaptation des pratiques culturales et la diversification des espèces hôtes.

Certaines initiatives explorent des altitudes plus élevées ou des expositions différentes pour compenser le déséquilibre thermique et hydrique des dernières décennies.

Les arbres hôtes les plus fréquents pour la trufficulture sont : le chêne pubescent (Quercus pubescens), le chêne vert (Quercus ilex), le noisetier (Corylus avellana) et le charme (Carpinus betulus). Chaque espèce a ses spécificités :

Le choix doit être adapté au sol, au climat et aux objectifs du trufficulteur.

Un plant mycorhizé de qualité est indispensable au succès de la truffière. Il doit présenter un système racinaire bien développé, une forte densité de mycorhizes actives, et une identification claire de l’espèce de truffe présente.

Il est recommandé de choisir des plants certifiés (CTIFL et INRAE), produits par des pépinières spécialisées et contrôlés en laboratoire.

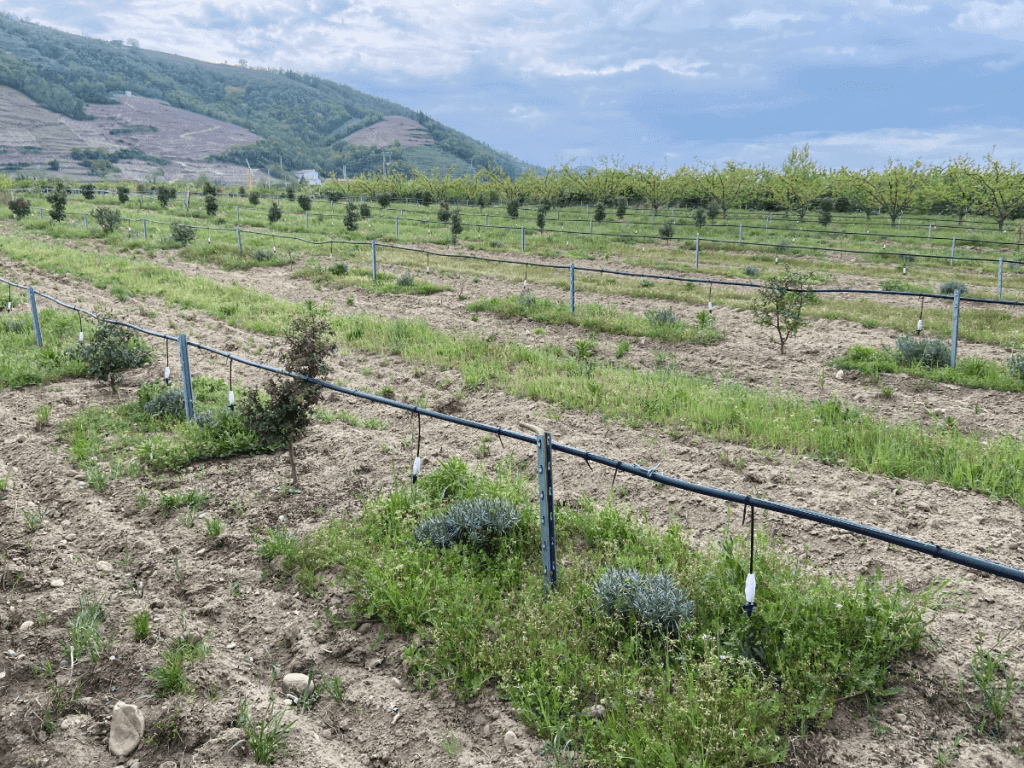

La densité de plantation varie selon l’espèce hôte et la nature du terrain, mais une moyenne de 400 à 600 plants par hectare est fréquente. L’espacement recommandé est de 4 à 6 mètres entre les arbres pour garantir un bon développement racinaire et limiter la compétition.

Une plantation en quinconce permet une meilleure répartition de la lumière et un accès plus facile pour l’entretien et la recherche des truffes.

Le travail du sol dans une truffière doit être effectué avec des techniques douces, afin de préserver la structure superficielle où se développent les mycorhizes. Il s’agit principalement de griffages légers (5 à 10 cm) au printemps ou en automne, pour limiter la concurrence herbacée et favoriser la circulation de l’air et de l’eau. Un sol légèrement ameubli permet également de conserver une bonne capacité d’infiltration des précipitations ou des apports d’irrigation.

Pour le désherbage, on privilégiera des interventions mécaniques ou manuelles respectueuses de l’environnement. L’usage d’herbicides chimiques est fortement déconseillé car il peut nuire à la vie microbienne et fongique du sol, essentielle à la symbiose mycorhizienne. L’emploi de paillis minéraux ou organiques contribue aussi à limiter la repousse des adventices tout en maintenant l’humidité du sol.

En termes de fréquence, deux à trois interventions annuelles suffisent généralement : une en sortie d’hiver ou début de printemps, et une à l’automne, éventuellement complétée par un entretien léger en été si nécessaire. Cette régularité permet de limiter la concurrence des herbes tout en évitant le travail excessif qui abîmerait le mycélium.

La taille des arbres hôtes en truffière vise un double objectif : favoriser l’éclairement du sol et contrôler la vigueur des arbres. Un bon ensoleillement stimule l’activité mycorhizienne et aide à maintenir le sol chaud et sec en surface, conditions recherchées par la truffe noire. Il faut donc trouver un équilibre entre ombrage pour limiter l’évapotranspiration excessive et lumière suffisante pour le sol.

Les méthodes de taille consistent à supprimer les branches basses et à éclaircir la ramure. Cela améliore la circulation de l’air, réduit les risques de maladies cryptogamiques et permet un accès plus aisé pour la récolte avec un chien truffier. Une taille d’entretien annuelle ou biannuelle suffit dans la majorité des cas.

Le calendrier de taille se situe en période de repos végétatif, généralement en fin d’hiver (janvier à mars). Il est important d’éviter les périodes de montée de sève pour limiter le stress des arbres. Un plan de taille raisonné, adapté à l’espèce hôte et à la densité de plantation, contribue durablement à la productivité de la truffière.

L’irrigation est l’un des leviers majeurs de la gestion d’une truffière productive. Les besoins en eau varient selon les saisons, avec des apports essentiels durant la phase de développement et de grossissement des truffes, de juin à septembre. Il s’agit de maintenir une humidité du sol suffisante sans excès, car la saturation favorise les maladies racinaires et nuit à la respiration des mycorhizes.

Les technologies modernes d’irrigation permettent un apport ciblé et raisonné. Le goutte-à-goutte ou la micro-aspersion sont les systèmes les plus adaptés : ils limitent les pertes par évaporation et permettent de doser précisément les quantités. L’usage de sondes tensiométriques ou capacitives, connecté à des stations météo locales, aide à piloter finement l’irrigation en fonction des conditions réelles du sol et des prévisions climatiques.

Un suivi régulier de l’état hydrique du sol est essentiel pour éviter le stress hydrique tout en préservant la qualité mycorhizienne. Une stratégie d’irrigation raisonnée est donc un élément clé pour optimiser le rendement d’une truffière.

Les maladies racinaires fongiques (Phytophthora, Armillaria) représentent un risque majeur en trufficulture. Elles provoquent des pourritures des racines et la mort des plants, compromettant la productivité sur le long terme. Une bonne prévention repose sur un drainage soigné du sol, qui limite la stagnation de l’eau propice au développement de ces pathogènes.

La surveillance régulière des arbres permet de détecter précocement les symptômes : jaunissement du feuillage, dépérissement partiel ou total. En cas de suspicion, des analyses peuvent être réalisées pour confirmer l’agent pathogène et adapter les mesures de lutte.

Outre les maladies, la faune sauvage peut menacer la production de truffes. Les sangliers sont particulièrement redoutés : ils labourent le sol à la recherche des truffes, causant d’énormes dégâts. Des clôtures physiques adaptées, enterrées sur quelques dizaines de centimètres, constituent la solution la plus efficace pour les en tenir éloignés.

Les petits rongeurs (campagnols) et certains insectes peuvent également s’attaquer aux racines ou consommer les truffes mûres. Le piégeage et les répulsifs naturels ou mécaniques sont des outils complémentaires. Une vigilance constante et un plan de lutte intégré sont recommandés pour limiter les pertes.

Pour réduire la pression sanitaire globale, il est important d’adopter des pratiques culturales préventives. Cela inclut la rotation des zones de plantation lorsqu’il s’agit d’agrandir ou de renouveler une truffière, afin de limiter l’accumulation des pathogènes dans le sol.

De bonnes pratiques d’hygiène, comme la désinfection des outils, le choix de plants certifiés et sains, et l’élimination des plants morts ou malades, contribuent également à protéger durablement la plantation. Ces gestes simples mais rigoureux forment la base d’une protection phytosanitaire efficace.

Le contrôle du développement du mycélium est indispensable pour garantir la longévité et la rentabilité d’une truffière. Des inspections visuelles des racines et des analyses en laboratoire permettent de vérifier la présence et la vitalité des mycorhizes. Il est recommandé de réaliser ces contrôles régulièrement, notamment sur les jeunes plantations.

En cas de déclin de la mycorhization, des interventions correctives sont possibles : apport de spores, amendements calcaires, ajustement du pH ou amélioration de la structure du sol. Ces opérations doivent être planifiées avec soin pour ne pas perturber l’équilibre biologique de la truffière.

Les chiens truffiers ne servent pas uniquement à la récolte : ils sont aussi des alliés pour l’entretien et le suivi de la truffière. Leur flair exceptionnel permet de détecter les zones actives de production, de cartographier les points les plus productifs et d’orienter les soins culturales.

En identifiant les secteurs « dormants » ou moins actifs, le trufficulteur peut adapter ses pratiques : amendements ciblés, ajustement de l’irrigation ou travaux du sol localisés. L’entraînement régulier des chiens et leur utilisation systématique lors des inspections sont des atouts majeurs pour optimiser le rendement.

Pour garantir la pérennité d’une truffière, il faut penser au renouvellement progressif des plants. Les arbres vieillissants ou malades doivent être remplacés par de nouveaux sujets mycorhizés, adaptés aux conditions locales et aux évolutions climatiques. Cette approche garantit une production continue et évite les à-coups de rendement.

L’amélioration continue passe également par l’adaptation des pratiques culturales en fonction des observations : choix des essences, ajustement des densités de plantation, innovation dans l’irrigation ou les amendements. La trufficulture est un art évolutif qui repose sur l’observation, la rigueur et la capacité d’adaptation.

Vos questions fréquentes

Il faut réaliser une analyse complète : pH (idéal 7,5–8,5), taux de calcaire actif, texture (limono-sableuse ou argilo-calcaire) et capacité de drainage.

La symbiose mycorhizienne nécessite un sol alcalin pour se former et se maintenir. Un pH trop acide bloque la croissance du mycélium.

On peut pratiquer le sous-solage, installer des drains ou amender avec du sable grossier. Certaines plantes décompactantes peuvent aussi être semées en interculture.

Non : une préparation soignée (labour profond, amendement calcaire) est indispensable pour garantir l’implantation durable des arbres mycorhizés.

Un climat méditerranéen doux, avec des hivers modérés, des étés chauds mais pas trop secs, et 600–900 mm de pluie annuelle bien répartie.

Souvent oui : surtout entre juillet et septembre pour limiter le stress hydrique. L’irrigation ciblée améliore le rendement.

En adaptant ses pratiques : choix d’essences plus résistantes, sélection de plants adaptés, changement d’exposition ou d’altitude.

C’est plus difficile mais possible avec des adaptations : choix d’essences et de variétés adaptées, gestion très soignée de l’irrigation et du sol.

Chêne pubescent, chêne vert, noisetier, charme : le choix dépend du sol, du climat et des objectifs de production.

Pour garantir la présence et la qualité des mycorhizes, éviter les contaminations et optimiser les chances de réussite.

Entre 400 et 600 plants par hectare, espacés de 4 à 6 mètres pour éviter la compétition racinaire.

Oui, cela peut diversifier la production et améliorer la résilience de la truffière.

Oui, mais légèrement (griffage superficiel) pour préserver les mycorhizes tout en contrôlant les mauvaises herbes.

Mécanique ou manuel. Les herbicides chimiques sont déconseillés car nuisibles à la vie du sol.

Pour favoriser la lumière au sol, stimuler la mycorhization et réduire les risques de maladies.

En fin d’hiver, pendant le repos végétatif, en évitant les périodes de montée de sève.

Dans de nombreuses régions oui, surtout en été. Elle permet d’éviter le stress hydrique fatal à la production.

Le goutte-à-goutte et la micro-aspersion, qui limitent les pertes et ciblent précisément les besoins.

Avec des sondes tensiométriques ou capacitives, et en surveillant les prévisions météo pour anticiper les périodes sèches.

Les pourritures racinaires fongiques comme Phytophthora et Armillaria.

En améliorant le drainage, en surveillant l’état sanitaire des arbres et en choisissant des plants sains et certifiés.

Avec des clôtures solides enterrées pour empêcher le passage des animaux.

Par des analyses régulières en laboratoire et des inspections visuelles des racines.

Apporter des spores, ajuster le pH, améliorer la structure et la vie biologique du sol.

En remplaçant les arbres vieillissants, en diversifiant les essences et en adaptant les pratiques au climat et au sol.